数々のピボットを経てきたRASHISA岡本氏が考える「失敗」とは?

私たちは、つい起業家に「成功」の理由を聞きたくなる。しかし実際は、「成功」の裏側には大小さまざまな「失敗」が隠れているのではないだろうか。このシリーズでは、起業家にあえて「失敗」について語ってもらい、起業の本質を考えたい。

第一弾は、株式会社RASHISA代表の岡本翔さん。何度も事業転換(以下、ピボット)を繰り返しながらも、果敢にビジョンの実現に向けて取り組んでいる。そんな岡本さんに、「失敗」について伺った。

投資家との出会いで自分のミッションと向き合う

──今は虐待を受けた経験がある方(被虐待経験者)向けの各種事業を展開されていますが、創業時は違う領域の事業だったと伺いました。

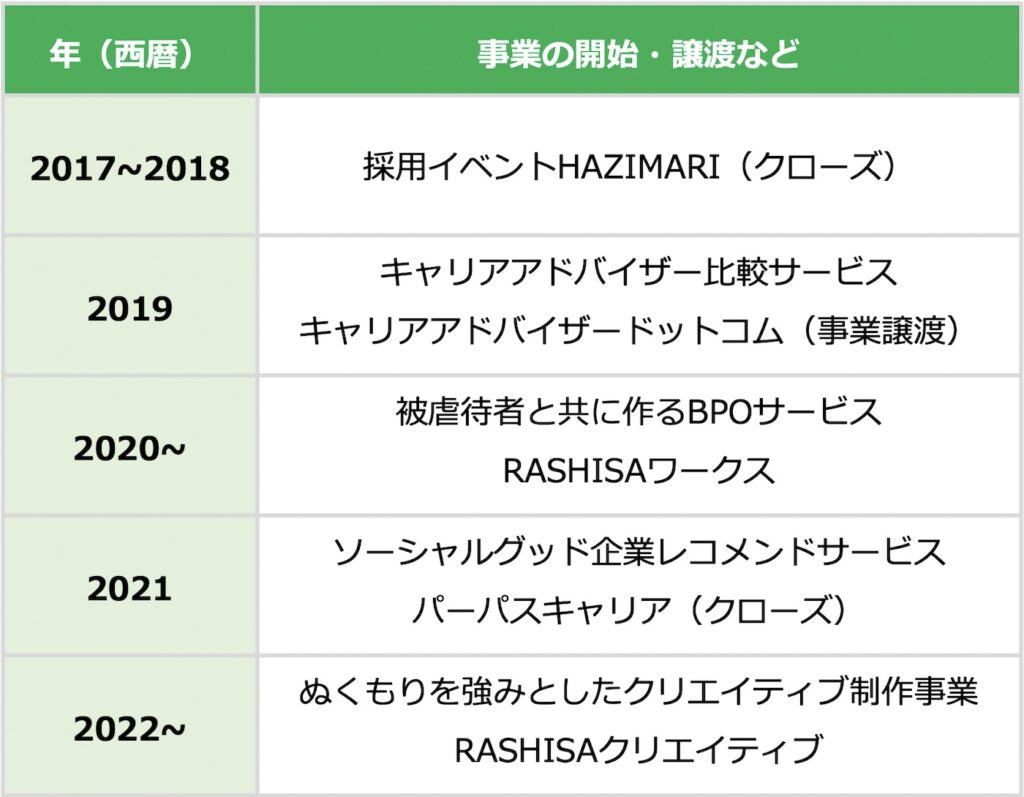

岡本:創業した当時はまだ私も大学生だったので、「大学生の可能性を広めたい」と思い、大学生の就活支援領域で起業することにしました。そのために社会人と大学生の出会いの場を作ろうと、九州の大学生と東京のベンチャー企業をマッチングする採用イベントの運営を開始しました。売上としては年間で数百万円前半でした。

──その後、九州から上京されてきたんですね。

岡本:そのままスモールビジネスをやり続けるのではなく、大きく資金調達して事業規模を拡大していきたいという思いから上京しました。上京後、就活領域でもう一つ新しいサービスを立ち上げました。就活生とキャリアアドバイザーのマッチングサービスです。でもその事業は結局譲渡することになりました。

──事業譲渡するきっかけは何だったのでしょうか。

岡本:自分の本当にやりたいことが就活領域の事業ではないと気づかされたからです。

キャリアアドバイザーのマッチング事業も上手くいっていなかったわけではなくて、事業が軌道に乗り出した頃に、事業拡大のために資金調達をしようと投資家の方を探していたんです。その中でお会いしたとある投資家の方と何度も出資の相談を重ねていき、「岡本くんって、本当は何がやりたいの?」と何度も問いかけられました。あるとき思い切って、虐待経験者としての自分のバックグラウンドをありのままに話して、「世の中の虐待経験者を減らしたい」という思いを伝えました。すると、「面白いね。それだったら応援するよ」と言っていただけて、出資が決まったんです。

そうして虐待領域に絞って仕事をするために、就活領域の事業は譲渡することにしました。

──そこでようやく、今の虐待領域の事業にピボットされたわけですね。

岡本:そうですね。就活領域の仕事はすでに就活生のユーザーの方々もクライアントの企業さまもそれなりにいたので、片手間で続けることはできない、と判断しました。

虐待という領域で、ピボットの連続

──虐待領域の事業を開始されたわけですが、どんな事業だったのでしょうか。

岡本:最初に立ち上げた事業は、被虐待経験者に特化した転職支援事業でした。虐待を経験された方の中には、「後遺症」が残っている方も少なくありません。

そうした方ですと、職場に馴染めなくて職を転々としてしまうこともあります。そういう被虐待経験者ならではの悩みを解決したいと思ったんです。

しかし4〜5ヵ月程度続けたのですが、全く売上が立たず、結局クローズすることになってしまいました。SNSなどで人材の募集をかけて、50人程度応募があって、そのうち30人程度を紹介しました。でも一人も採用が決まらなかったんです。

──その転職支援事業が上手くいかなかった原因はどういった点にあったのでしょうか。

岡本:企業から見た際にまだまだスキルや実績が足りていない方が多かったこと、虐待へのネガティブなイメージが多かったことが原因です。もちろん、虐待を経験しているからといって、必ずしもビジネススキルがないというわけではありませんが、職を転々としているとビジネススキルを鍛えづらいのは事実だと思います。

そこで、人材紹介ではなく働き口自体を生み出す路線に方針転換することにしました。

──それが今展開されている「RASHISAワークス」なんですね。

岡本:はい。雇用された経験が少なく、何かしらの後遺症がある方であっても在宅で働ける仕事を作ろうということで、「RASHISAワークス」の運営を開始しました。

もともと、ランディングページ制作や営業リスト作成、フォーム営業などさまざまな業務を代行する定額制のサービスでしたが、現在では文字起こしだけに特化した代行サービスになっています。

――どうして文字起こしに特化することになったのでしょうか。

岡本:文字起こしは、他の仕事とは異なり、業務に正解があって業務プロセスをマニュアルに落とし込めます。その結果、高品質の成果物を納品でき、企業さまからのニーズも高かったので、そこだけに絞ることにしました。

──他にも立ち上げた事業があったのでしょうか。

岡本:「パーパスキャリア」というサービスも立ち上げてクローズしています。ソーシャルグッドな取り組みに関心がある方にマッチした企業様をレコメンドするサービスです。すでに「RASHISAワークス」を運営していたので、「RASHISAワークス」のクライアント企業さまが「パーパスキャリア」のクライアント企業さまになったり、その逆も起きたりと、シナジーが生まれるかな、と思ったんですね。

そちらも2ヵ月ほど運営したのですが、「他の事業と同時並行にやっていては立ち上げきれない」と感じてクローズする決断をしました。

最近はWeb制作や動画制作などを請け負う「RASHISAクリエイティブ」という新サービスをスタートさせました。今後は「RASHISAクリエイティブ」のほうに重点を移し、文字起こしの「RASHISAワークス」は残しつつ、もう一度RASHISAワークスも別のタイミングでしっかりと伸ばしていきたいと思っています。

ピボットは怖くない

──次々と新規事業を試されていますが、どのように事業を企画されているのでしょうか。

岡本:事業を進めていくなかで課題が出てくるので、その課題を解決しようと思って新規事業を立ち上げますね。

私たちの場合は、売上が増えれば増えるほど、被虐待経験者の方々に仕事を回せるようになり、結果としてみんながハッピーになるという構造があります。そのため、売上がずっと横ばいの時期があると、「どうしたら売上を伸ばせるか」というテーマで話し合いをするようにし、そのなかで新たなニーズを見出し、事業化するという具合です。

──でもピボットを繰り返すことはあまりポジティブなこととは受け取られないのではないでしょうか。

岡本:私たちとしても無駄なピボットは避けたほうがいいと思っています。でも、もやもやとした気持ちのままで事業を続けていくより、早い段階で見切りをつけることも重要なので、結果としてピボットを選択してきました。

ピボットするにあたっては、ユーザーの方々や投資家の方など、ステークホルダーの方々に丁寧にコミュニケーションするように心がけています。

──どのように説明されているのですか。

岡本:まずは社内で検討して決定します。投資家の方には、事前報告と事後報告を使い分けています。意思決定の大きさによって報告のタイミングも変わるイメージですね。投資家の方には「虐待を減らす」というビジョンに共感していただいているというところが大きいので、ピボットはその「山の登り方」を変えるんだね、と受け止めていただいているのかなと思います。もちろん、ピボットの際には丁寧にその背景や意図を伝える必要があります。それでも、最終的なビジョンに共感していただいているからこそ、あまり否定的な意見を頂くことはありません。

──投資家の方には説明できたとしても、それ以外の方からの意見は怖くないですか。

岡本:私も以前は同世代の起業家と比べて「自分はまだまだだ」と思っていた時期もありました。でも、2019年に虐待領域に取り組むきっかけとなった投資家の方から出資いただいてからは、自分に自信を持てるようになったんです。自分のやっていることに対する自信、ですかね。「半径5メートル以内」の方々が自分を信じてくれている。それが周りのことを気にしなくなった一番の要因ですね。

だからピボットすること自体は怖くありません。

──岡本さんにとっての「失敗」とは何でしょうか。

岡本:私が思う失敗は、「仮説を持って行動しないこと」です。仮説をもって行動すれば、失敗しても「何が原因で上手くいかなかったのか」というデータが取れる。でも仮説も持たず、行動もしなければ、何も進まない。

ビジネスを進めていくには、試行錯誤は不可欠です。失敗を恐れず、実際に動いてみて仮説がそうではなかったと分かることで、課題の解決に近づいていけるのではないかと思います。

岡本 翔(おかもと しょう)

株式会社RASHISA代表取締役。高校3年生のときに「会社を作りたい」という思いがあって、そのために大学に進学し、将来、「創業しよう」と決意。その後、福岡県の大学に進学をして、学生時代にヒッチハイク日本一周やインターンシップを経験。大学3年時に株式会社RASHISAを創業。2018年に上京をして、翌年就活支援サービスを立ち上げる。同サービスを事業譲渡後、虐待問題の解決に人生の残りの時間を使うことを決意。2020年から、被虐待者と共に作るBPOサービスRASHISAワークスを開始。2022年からはぬくもりを強みとしたクリエイティブ制作事業RASHISAワークスを開始。趣味はバスケットボール、愛猫と遊ぶこと。座右の銘は「全部できる」。

株式会社RASHISA