つい話したくなるビールの歴史と豆知識。ビールは常にイノベーションとともにあった

アルコール飲料の代表的存在とも言えるビール。今となってはどこでも気軽に手に入るようになったが、もちろん最初からそうだったわけではない。普及の裏には、人知れない事業家たちの努力があった。

ビールというイノベーションが日本に実際に普及していった変遷をたどることで、イノベーションが世の中をどのように変えるのか、また、法規制や国の文化習俗がイノベーションとどのように関連しているのか、探っていきたい。

記事前半はビール通なら知っていてもおかしくない、しかし実はあまり知られていないビールについての豆知識を、後半ではビールが産業として発展してきた歴史を紹介する。

これであなたもビール通!ビール豆知識10選

ビール通なら知っていてもおかしくないビール豆知識をお届け。知るとビールがより美味しくなるかも?

「エール」と「ラガー」の違い

ビールには「エール」と「ラガー」の2つの分類がある。

エールは「常温発酵・常温熟成・短期間熟成」

ラガーは「低温発酵・低温熟成・長期間熟成」

イギリスには中世以前からエールとビールという呼称があり、味の薄いのがビール、キヅタなどで強く香味付けされたのがエールであった。

15世紀にフランダースから初めてホップ入りのビールが輸入され、イギリスではホップの入っていないものをエール、ホップ入りのものはビールと呼んで区別した。ただし17世紀にはエールでもホップ使用が一般化する。そして現代では発酵後に酵母が浮いてくる上面発酵系のビールをエールと呼ぶ。発酵時の温度は常温で、とても華やかな香りがして美味しいうえに、短期間でできあがるから作りやすい。ただ、すぐ雑菌が入るために、大規模生産には不向きだった。

エールの弱点である雑菌混入を防ぐため、中世ドイツのビール醸造はおおよそ9月から3月までであった。当時の酵母は13度以下では冬眠状態で発酵が止まるのだが、15世紀のバイエルンで、凍りそうな低温でも徐々に発酵が進む事例が見つかった。そこで冬から春までビールを天然氷とともにアルプスの洞窟で貯蔵する方法が生まれた。ラガーは発酵後に酵母が沈殿する下面発酵で、それまでの上面発酵酵母と区別された。ラガーは雑菌に強く、ビール作りに失敗しにくいということで、工業化に適していた。そのため、現在世界中で飲まれているビールの9割はラガーとなっている。

明治時代の4大ビールもラガー。その頃は日本からドイツに留学して学ぶ人が多く、帰国した人たちが「ビールならラガー」というイメージを広めていったと言われている。

「生ビール」とは?

一言で言うと、生ビールとは、火を一切入れずに殺菌処理したビールのこと。

ビールを瓶詰めする際に酵母が残っていると再発酵してしまうので、酵母を殺す必要がある。熱を使って低温殺菌するパスチャライゼーションという方法が一般的であった。しかし、技術の発展で、ものすごく細かいろ過の方法を用い、熱を使わずに酵母を取り除くことができるようになり、生ビールが誕生。熱を使わないことで「雑味」や「味の老化」のない新鮮さがあると言われている。

「ドライ」とは?

ビール内の糖分を酵母にできるだけ食べさせてしまって、発酵度数を高めたものが「ドライ」。糖分やデキストリンなどのコクを感じさせる成分が少なく、スッキリとした味が特徴。

「発泡酒」とは?

「発泡酒」とは、そもそも日本だけにあるお酒の定義で、海外では日本で「発泡酒」と呼ばれているものも「ビール」と呼ばれる。

ビールと発泡酒の違いは、麦芽比率と、副原料によって決まる。ビールは麦芽比率50%以上で、2018年4月の法改正で追加された副原料の重量の合計が麦芽のそれの5%以内であるお酒のこと。

他方、発泡酒は、麦芽比率が50%未満のお酒、あるいは麦芽比率が50%以上であっても、上記の副原料が麦芽のそれの5%を超えるお酒のこと。

「クラフトビール」とは?

「クラフト」は「工芸」という意味。日本におけるクラフトビールとは、小規模生産で「クラフトマンシップ」を発揮して作られたビールというイメージの言葉で、酒税法等で定められた言葉ではない。大手のビール会社との対比で使われていることも多いが、大手メーカーが使用しても法的な問題はなく、実際にクラフトビールを名乗る大手の製品もある。「地ビール」と呼ばれていたものが、地ビールブームが去った後、新たに2000年代になってクラフトビールと呼ばれるようになった、と考えるといい。

ビールは麦ではない!?

ビールは「麦酒」と書くが、「麦からできた酒」というのは実は正しい認識ではない。もともと、欧米には「麦」という概念がなく、たとえば英語圏では、大麦はバーレイ、小麦はウィートと、全く別の植物として認識されている。「麦」という概念の発祥は中国。中国では、米以外の稲科の穀物を「麦」と呼んでおり、それに日本が倣った、という経緯である。中国では「大麦」は簡単に殻が剥けて粒のまま食べられて、便利だから「大麦」。「小麦」は殻が剥きにくく面倒。食べにくいから「小麦」と呼ばれたのである。

欧米には「麦」という概念がないため、「穀物からできるお酒=ビール」ということになっている。実際に、明治時代に日本を訪れた外国人は、日本酒のことを「米のビール」と表現していたそうだ。

ちなみに、果物から作られるお酒は「ワイン」。日本酒業界の一部の関係者の中では、日本酒を「ライスワイン」と呼ぶ向きもあるが、もともとの定義からいうと「ライスビール」と呼んだほうが自然なのである。

ビールの製造はそんなに難しくない

実はビールの製造はそんなに難しくなく、麦・水・発酵に関する知識があればできる。ただ、アルコール度数1度以上の飲料を酒類の製造免許なしで作るのは日本では違法になる。

イギリスやアメリカでは、家庭でのビール醸造、いわゆる「ホームブルーイング」が解禁されてきているというのもまた事実。ホームブルーイングを本気の趣味としてやると、年間何百リットルと醸造することも可能である。実際に趣味で作っている人の中で、すごいビールを作った人がプロになっていく。例えば、アメリカの「シエラネバダ・ブリューイング・カンパニー」創業者のケン・グロスマンは、もともとホームブルワーだった。

ホームブルーイングが解禁されると、ビールに苦味や香りを加えてくれるホップの違いでどう味が違うかといったことを家でも簡単に研究できるようになる。すると、ビールの味の多様性の「意味」がわかる人が増え、ビール・ファンダム(愛好するファン集団)ができる、というわけだ。これはビール市場にも影響を与える。

アメリカのクラフトビール市場が拡大した背景には、ホームブルワーの存在がある。アメリカには5,000社以上のブルワリーがあるが、その10〜20倍はホームブルワーがいると言われている。ビールに詳しいホームブルワーたちは、ビールへの興味関心が高いので、少し価格が高くてもクラフトビールを買ってくれ、消費を通じてビール文化を支える担い手となっている。実際に、日本ではクラフトビール市場はビール市場全体の1パーセントにも満たないが、アメリカではビール市場の27%程度(金額ベース)をクラフトビールが占めている。

ビールを普及させたのは「家庭用冷蔵庫」

第二次世界大戦前、ビールはレストランやカフェなどの外食で消費されることが大半で、各家庭ではビールを冷やす手段がなかった。小売価格も大瓶で1本30銭(現在の価格で1,200円程度)とやや割高だったため、大衆には手が出にくかったろう。

転機となったのは、1950年代後半の三種の神器(テレビ・冷蔵庫・洗濯機)の普及。ほとんどの家庭で電気冷蔵庫を持っている状態になり、冷えたビールを家庭で保存できるようになった。高度成長によって外食でのビール需要も大きく伸びるが、家庭での晩酌に冷えたビールが登場したことで、家庭用で市場での成長は外食をはるかに上回った。

ビールが日本に持ち込んだ2つの文化

ビールは日本に「乾杯」と「晩酌」をもたらした。

「乾杯」文化

乾杯文化の起源は明治までさかのぼる。日本酒にはもともと、乾杯する文化はなかった。「盃事」はあったが、盃事の場合、最初に飲み干すことはない。ところが、明治になって欧米の“Toast”文化が入ってくる。つまり、「乾杯」だ。特に普及していったのは、日露戦争(1904〜1905年)の戦勝祝賀会の頃だったと言われている。各自治体や東京府で祝賀会が開かれ、お偉方が挨拶して飲み会が始まる際に、「乾杯」といって一斉にビールやシャンパンを飲んだ。

戦前のいくつかの国語辞書では、「乾杯」の意味として「ビールなどを一斉に飲むこと」と、「乾杯」と「ビール」が語義的につながっていることについて書かれている。

晩酌文化

もともと、お酒は高級品だったが、戦後価格も安くなり家庭での消費が増えることで、仕事をしてから帰ってきてストレス解消で飲むという晩酌という文化が根付いていった。

高度成長期になり、仕事に求められる水準がより厳しくなっていって、サラリーマンたちにかかるストレスが高まっていったという要因もあるかもしれない。毎日少しずつ飲んで、少しずつストレス解消する晩酌が普通になった。

「とりあえずビール」の由来は?

最近はあまりなくなってきたが、飲み会では最初の一杯としてビールを選ばなければいけない暗黙の雰囲気が依然として存在する。「とりあえずビール」、というあれだ。この「とりあえずビール」が目立つようになるのは、1950年代後半頃。「とりあえずビール」の発祥を説明するにあたり、現在につながる飲み会文化の源流についても触れておきたい。

日本にはもともと、「直会(なおらい)」と呼ばれる文化があった。神社での神事が終了した後、神様へのお供物を下げ渡してもらって、複数人で一緒に飲み食いする。同じ食事をともにすることで「俺たちは仲間だよな」と言って絆を深める。これが「直会」である。この「直会」がベースになって、社交の中で、みんなで一緒に同じものを飲み食べることで仲間の絆を深め合う「飲み会」の文化もできていったのではないか、と言われている。

現代の飲み会が「直会」にルーツを持つとすれば、最初はみんなで一緒の飲み物を飲むのが自然、ということになる。そこで、最初は「とりあえずビール」で乾杯しようね、となったのではないか。ビールが選ばれたのは、明治期からの乾杯の風習と、低アルコールで皆が飲みやすいといった理由が考えられる。

ビールは常にイノベーションとともにあった。スタートアップ視点で見るビール産業史

ここからは、ビールという「イノベーション」が日本にどのようにして普及していったのか、それを支えた事業家たちの目線から迫りたい。

日本ビール黎明期

1724年、江戸幕府8代将軍徳川吉宗の時代に幕府の役人によって書かれた『阿蘭陀問答』に、日本語で書かれた初めてのビールの記述がある。オランダ語の通訳であった今村市兵衛、名村五兵衛らによるビールを飲んだ感想と考えられており、彼らにはビールの味は不評だったようだ。当時の日本人の口にはビールが合わなかったらしく、「美味しいビールを作ろう」とは誰も思い至らなかった。

その後、日本に外国人居留地がいくつかでき、その代表が横浜であった。幕末、横浜の山手、山下の居留地には、約2000人程度の外国人が住んでいたという。外交官や軍人、貿易商人などの職業に就いていた人たちだ。帝国主義の尖兵として、国の威信をかけて異国での仕事をやっていく。厳しい文化的ストレスに晒されながら戦う彼らを、母国も支援しようと思い、さまざまな酒類を送った。

ところが、当時まだ腐りやすかったビールだけは滅多に送られてこなかった。たまに送られてきたビールも、今でいう「インディア・ペールエール」のように苦くてアルコール度数も高めのものばかりだったという。祖国のビールを愛する横浜の外国人たちの間で、夏場に豪快にガブガブ飲めるような、スッキリとしたのどごしの美味しいビールの需要が高まりつつあった。

明治時代に4大ビール会社の前身が誕生

「日本にビールの醸造所がなければ作ればいい」ということで、ユダヤ人のローゼンフェルトが横浜の山手居留地に日本初の醸造所「ジャパン・ヨコハマ・ブルワリー」を1869年に作る。翌1870年、アメリカ人のウィリアム・コープランドは、同じ居留地内に新たな醸造所「スプリング・バレー・ブルワリー」を設立した。この場所の旧地名である天沼にちなんで、「アマヌマ・ビアザケ」と呼ばれ親しまれたが、15年程度でつぶれてしまう。

「天沼は水がいい場所だから、ここでもう一度ビール産業を起こそう」ということでイギリス人のトーマス・グラバーと岩崎弥之助など実業家たちが集まって「ジャパン・ブルワリー・カンパニー」を設立した。後に「日本人にウケる名前をつけよう」ということで、1888年「キリンビール」を発売し、現在のキリンビールにつながる。

1870年5月、薩摩閥の大物、黒田清隆が開拓使の次官として北海道に赴任してきた。「近代産業を起こさないといけない」という思いからいろいろな事業に着手する中で、ビール事業とワイン事業も構想されていた。当時は帝国主義の時代。西洋列強たちがアジア・アフリカ諸国を次々と植民地化していく様子を見ていた日本の政治家たちは、「近代化によって日本の独立を守ること」に腐心していた。

「アジア・アフリカ諸国が植民地にされてしまったのは文明化されてないためである」、「外交の場で、文明化の象徴である国産のビールやワインが提供できないようでは文明国とは呼べない」と考えた黒田らは、ドイツでビールの醸造技術を習得した中川清兵衛らとともに「開拓使麦酒醸造所」を設立。翌1877年に、サッポロビールの起源である「札幌冷製ビール」が誕生。

しかし、北海道開拓使はスキャンダルのため1882年で廃止になってしまう。関連事業が払い下げられる中、1886年に開拓使麦酒醸造所は政商大倉喜八郎に譲渡され、さらに翌1887年に、政財界に影響力を持つ渋沢栄一、浅野総一郎らが加わって「札幌麦酒会社」が設立される。

1889年、日本酒の蔵元であった大阪の鳥井駒吉が「自分たちでビールを作れば日本酒と一緒に運べるので合理的」と思い、技術者生田秀をドイツに留学させ、実業家の松本重太郎らとともにアサヒビールの前身となる「大阪麦酒会社」を設立した。創業から3年目、「アサヒビール」が生まれた。

1887年、実業家の鎌田増蔵が「日本で一番大きいビール工場を作ろう」と一念発起し、「日本麦酒醸造会社」を設立。しかし鎌田は全くの素人。いきなり「工場を作ろう」といっても、信用されない。3代目社長の桂次郎は資金調達に奔走。この桂次郎は後に首相となる桂太郎の弟であった。政界の大物である桂太郎にアプローチしたいと思った三井財閥は、「弟さんの会社にぜひ」ということで出資を申し出た。思わぬ助けが入ったことで、創業者鎌田の「日本で一番大きいビール工場を作る」という悲願が成就し、1890年に「ヱビスビール」が発売された。 100年以上前の明治時代には、現代の私たちが親しむ、キリン・アサヒ・サッポロ・エビスの4大ビールブランドがすべて出そろったのである。

ビアホールが生み出すビール文化と四民平等

1890年、金融恐慌のため、大変な不況になった。

当時のビールは大瓶一本で売られていて、4,000〜5,000円。今の感覚で言うとシャンパン程度の値段だった。当然景気が悪くなると売れなくなる。「ヱビスビール」は、1890年からの不況の影響でデビューした瞬間に大赤字になり、翌年も大赤字、出鼻を挫かれる格好となった。

「これではいけない」と思ったメインスポンサーの三井財閥は、馬越恭平という人物を送り込む。馬越はビールを大衆に広めようと思い、「ビアホール」という業態を発明した。1899年、銀座に「ヱビスビール BEER HALL」をオープン。一杯10銭、今でいうと一杯1,500円程度の価格でビールを売り出す。憧れの場所であった銀座で、文明開化の象徴であるビールを飲める。それだったら「1,500円でもいい」というわけであった。

当時、ビールを提供するレストランには「女中さんがいないといけない」、「フランス料理のフルコースと一緒に飲まないと出てこない」などの事情があって庶民はビールに手を出せなかった。そこで馬越は、女中や下足、ご飯のメニューも置かず、ビールのみをサクッと飲んで出ていく業態として「ビアホール」を発案した。

ビアホールは相席だったので、フロックコートの紳士も車曳きのおじさんも、みんなで相席して飲み、にっこり笑って帰る。「四民平等」とは言われていたものの、まだまだ現実では格差があった時代。それでもビアホールでは束の間の「四民平等」が実現したのであった。「ハイカラなビールをフロックコートの紳士と飲んだよ」などとおじさんたちが盛んに喧伝し、あっという間に「ビアホール」は大ブームとなった。戦前の東京には約2,000軒のビアホールがあった、と言われている。

馬越発案の「ビアホール」の大ヒットによって、4大ビールのなかでも「ヱビスビール」はナンバーワンの地位を確立することとなったのだ。

ビール税の導入

1900年、日露戦争に備えて税収を高めようという気運が高まり、翌1901年、「ビール税」が導入され、ビール醸造会社にとって大問題となる。税金額は高額で、しかも先払い。当時、卸売会社に売った売掛金は、長い間集金できないこともよくあった。売掛金は返ってこないし、税金も先払いという苦境に遭い、ビール醸造を営む中小企業は一斉に潰れてしまった。

ビール会社同士の生存競争も激しくなっていく。

サッポロビールが東京工場を作り、サッポロとエビスが東京市場で“戦争”のように熾烈な競争を繰り広げた。結果、エビスは3年で売上が半減し、サッポロビールが業界トップに躍り出る。追い込まれたエビスの馬越は、渋沢や鳥井といった競合企業の幹部陣に合併の話を持ちかけ、1906年に「大日本麦酒」が誕生した。東日本はサッポロ、関東甲信越はヱビス、西日本はアサヒとすみ分けて商戦を回避したのである。経営者に留まることを嫌がっていた馬越であったが、渋沢に「お前がやるしかない」と言われ、結局馬越が社長を引き受けることに。大日本麦酒はビール市場のシェア7割を握るガリバー企業で、残る競争相手はキリンビールだけとなった。課税により中小企業が軒並み潰れ、寡占が進んだ格好だ。

さらに馬越は、唯一生きていたキリンビールに対しても合併を持ちかける。しかし当時のキリンビールのスポンサーには三菱財閥がいて、三井出身の馬越にビール業界を独占されるのは、三菱には面白くない。そこで、三菱財閥のトップだった岩崎久彌は「キリンビールの独立は絶対に守る」と外国人幹部人を追い出し、日本人経営・日本人資本の純日本の会社としてキリンをリニューアルした。

第二次世界大戦とビール

第二次世界大戦時には、「統一商標」と言って、ビールからブランドが奪われてしまう。ブランド指名がなければ最寄り工場からの出荷となり、ガソリンが節約できるからである。代わりに、「家庭用ビール」、「業務用ビール」などと呼び分けられる。戦費がどんどん不足していくため、毎年のようにビール税が増税されていった。

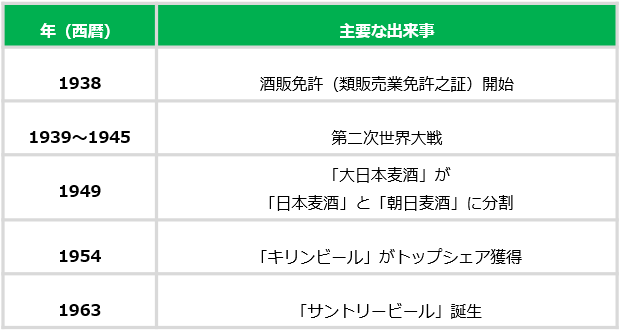

税収を安定させるためにはビール会社がつぶれては困る。ビール会社の経営を安定させるためにどうすればいいか、国は考えた。ビール会社は卸売会社にビールを売る、卸売会社は小売店に売る。つまり、小売店のビール販売量が安定すれば、ビール会社の経営も安定することになる。酒販免許を作って「1つの街に酒屋は1軒だけ」などと制限すれば、ビールの販売成績が安定し、結果として国の税収も安定する。そのような考えのもと、酒販免許がこの時期に作られた。事実、税収は酒販免許のおかげで安定的なものとなった。

敗戦後、シェア75%の「大日本麦酒」は、過度経済力集中排除法によって「日本麦酒」と「朝日麦酒」に分割させられた。「日本麦酒」は関東甲信越を地盤とする「エピスビール」と東日本中心の「サッポロビール」を継承したが、勢力分散を恐れてそれらを製造せず、新たに「ニッポンビール」というブランド一つに絞って発売した。しかし消費者になじみがなく、販売はうまくいかない。「朝日麦酒」が発売したアサヒビールは西日本だけでしか知名度がなく、こちらも全国的な販売は芳しくなかった。

結果としてキリンビールだけが昔から馴染みのある全国ブランドとなり、1954年には「キリンビール」がトップシェアの獲得を果たすことになった。ビールの変遷を辿ると、ビジネスが社会の変化に左右されており、いつどう転ぶかわからないということがわかる。

戦前のビール需要はビアホールなど家庭外の需要がほとんどであった。キリンは、大日本麦酒に押さえられている外食市場の需要を取れないので、家庭の需要を地道に取りに行っていた。戦後、家庭用冷蔵庫の普及や価格の低下によってビールの家庭用需要が急速に拡大していったことが、家庭用販売ルートを押さえていたキリンに大きな追い風となり、1972年には、「キリンビール」の消費量が市場シェアの60%を占めるようにまで成長する。戦前、家庭の需要を取りに行っていたことが、戦後はキリンの追い風になり、逆に、外食市場で栄華を誇った大日本麦酒の後継企業は没落したのである。

バブル時代の2つのビール戦争「容器戦争」「ドライ戦争」

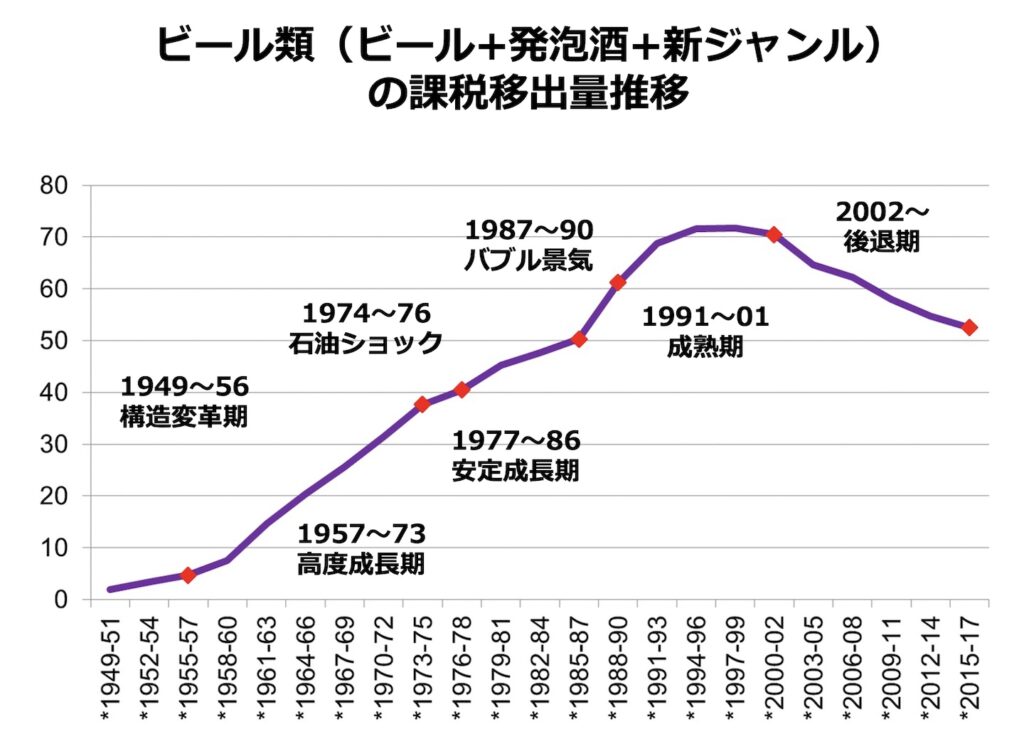

不景気の時代には、税金が安い焼酎が売れる。一方で、景気がいい時期にはビールが売れると言われている。1980年台後半のバブル時代はビールメーカー各社が競い合いながら、ビール消費量が拡大する時代であった。

1982年、「容器戦争」が始まる。家庭用に「樽生」、「ぐい生」などと呼ばれる新しい容器に包装されたビールが次々と販売されたのである。この競争が過激化し、次第に目先の面白さだけを追求したような新製品が乱発される。結果、世論の批判も浴びたことから、「容器戦争」は下火になり、中身の勝負の時代が始まる。

「容器戦争」に続き、「ドライ戦争」が起きる。1986年、サントリーが麦100%生ビールの「モルツ」を発売し、好評を博す。麦100%ビールの時代が来るかと思いきや、翌1987年には、アサヒが「スーパードライ」を発売してヒットとなり、ドライの風が吹いた。

当時のアサヒの社長は、住友銀行の副頭取出身の樋口廣太郎。実は樋口は、「アサヒは見込みがないから潰せ」と言われて、アサヒを潰すために入ってきたのであった。「スーパードライ」の前年に発売した新しい生ビールがヒットし「再建してやろう」と思い直した樋口は、銀行出身者らしくマネーゲームを仕掛ける。

さまざまなスキームを組んで巨額のお金を作った樋口は、「スーパードライ」ヒット翌年の1988年、それらのお金を広告費に突っ込んだ。負けていられない競合各社もドライ商品を作って多額の広告費を投入。「ドライ戦争」と呼ばれる商戦が生まれる。CM費用で潤うマスコミ各社も盛んに「ドライ戦争」を喧伝した。

結果として、アサヒの「スーパードライ」はキリン「ラガービール」に次ぐ業界第二の地位を獲得することとなった。

1990年、「ドライ戦争」の余波を受けて、キリンが「スーパードライ」のカウンター製品として生ビールである「一番搾り」を発売し、大ヒット。「ドライ戦争」が「一番搾り」を生んだ、とも言える。

1993年、長らく業界トップを走ってきたキリンビールの会長が総会屋事件で逮捕され、業界に激震が走った。会長がいなくなったことで社長の力が強くなり、人気になりつつあった「一番搾り」ではなく、もう一度「ラガービール」に力を入れようとしてキリンの迷走が始まった。そして「ラガービール」を「生ビール」化した。

「生ビール」に寄せられた「ラガービール」に対して、往年のファンの多くが「こんなものはキリンラガーじゃない」、「もっとラガーは重くてどっしりして苦くてうまいんだ」などと失望。「ラガービール」の磐石な支持基盤が崩れ去る。結果、業界トップの座をアサヒに明け渡すこととなったのだ。

規制緩和により、ビール多様化時代へ

出典:国税庁『酒のしおり』、醸造産業新聞社『酒類産業年鑑』、『サッポロビール120年史』

酒であるビールは税など各種の法規制を受けるものであり、これもまたビジネスを左右する要因である。

1994年に細川内閣が誕生。規制改革が内閣の目玉として打ち出され、その中の一つの施策として酒税法が改正される。ビール工場が1年間で製造しなければならない量は2,000キロリットルから60キロリットルとなった。この法改正のおかげで、小規模醸造業者でもビールを醸造することが可能になり、地域おこしのためなどの理由からビールを生産する事業者が一気に増加。それらの小規模事業者が作るビールは「地ビール」と呼ばれ、翌年の1995年は「地ビール元年」となった。

地ビール製造に最初に飛びついた人たちの中には、ビールについての情熱や知識が不足している人も多いため、質が低いビールもあり、地ビールには「価格が高くて、不味い」というイメージが定着してしまう。1997年には地ビール醸造業者が300社を超えたが、玉石混交の中でバタバタと潰れていった。

不景気が続きビールが売れなくなっていく中で、大手メーカーは危機感を募らせる。そこで高いビールの税率をくぐり抜けるべく、税率が安く、なおかつビールのような味がする「発泡酒」の分野に注目した。1994年、サントリーが「ホップス」を発売した。当初、発泡酒は「安いが、ビールよりも不味い」と言われていたが、不景気ゆえに安い商品を求める消費者のニーズと合致し、徐々に市場に浸透していく。そして1998年、キリンが発泡酒「麒麟淡麗〈生〉」を発売し、約3,800万箱(大瓶20本換算)を売る大ヒットとなり、発泡酒ブームは決定的なものとなった。しかし国が発泡酒の増税を進めたため、大手メーカーはさらに税率の低い分野に着目。第三のビールと呼ばれる新ジャンル商品を開発していった。

2007年9月、道路交通法の改正で「酒気帯び運転」が厳罰化されたことを受けて、ビール各社は次々とノンアルコールビールを発売。また、2018年の酒税法改正により、2026年にはビールや発泡酒の税額の一本化が控えており、2022年現在、ビール各社はあらためてビールブランドを育て上げようとしているところだ。

クラフトビールとイノベーション

2005年、雑誌『ビアアンドパブ』が創刊され、クラフトビールブームの波がくる。「ビアジャーナリスト協会」もこの時期に設立された。2018年にはクラフトビールブルワリーが400社を超える。また、醸造所巡り自体が新たなツーリズムのテーマとしても紹介されるようになってきたのだ。地ビールブームは玉石混交のまま一旦終焉を迎えたものの、クラフトビールによって、「新たな地ビール」としてのクラフトビールが、日本各地のツーリズムを牽引し始めている。北海道の「小樽ビール」の醸造所「小樽倉庫No.1」や、世界的にも評価が高い「タッチダウン」を作る山梨県の醸造所「八ヶ岳ブルワリー」など、人気のあるスポットが増えつつある。

このブームを支えているものは何か。

一つは、日本型イノベーションではないだろうか。

90年代の地ビールブームのときは、「世の中の流れがこうだから」「町おこしに使える」ということで事業を始めた人が多かった。クラフトビールブームでは、成功した地ビールやアメリカの小規模醸造所ブーム、『ビアアンドパブ』などに触発されて「本気で美味しいビールを作ろう」と思った人たちが、海外の醸造所やクラフトビールの学校などに行って修業をし、しっかりと準備してから起業している。

これは、明治時代に日本の青年たちが外で学んだ技術を日本で活かして起業した、その姿勢とそっくりである。海外で学んで日本で活かす、という型は、日本のイノベーションの一つの定石なのかもしれない。

もう一つは、アイドルの文脈などで出てきた「推し」文化もあるだろう。自分が本当に好きなものを応援するために消費する、そうした「推し」の文脈が、クラフトビールブームを後押ししている可能性は高いのではないか。

とはいえ、クラフトビール市場はまだ、日本全体のビール総需要の1%にも達していないことも事実だ。

サステナブルな視点と新たなビールスタートアップ

ビールのイノベーションはまだ終わらない。最近になって、食べられないまま捨てられる食品ロスを再利用して生産される「アップサイクルビール」も生まれてきた。

2019年に設立されたシンガポール発のスタートアップ「CRUST Group」も、「アップサイクルビール」の製造販売を手がけている。

店頭にあるが、廃棄される予定であった食品ロスを、付加価値をつけてビールをはじめとする飲料製品などに生まれ変わらせ(アップサイクル)ている。食べ残しと混同されることも多いが、食品ロスはそのようなものではない。例えば、サンドイッチをつくるために除かれたパンの耳は、店頭に並んでもおかしくないが捨てられてしまう。「CRUST Group」はこうした食品ロスを再利用したプロダクトを手がけている。“CRUST”という名称も、パンの耳を意味する英単語にちなんで名付けられたという。

アップサイクルとダウンサイクル

アップサイクルとは、本来の利用価値がなくなったものに、新たな付加価値をつけて生まれ変わらせること。例えば、使わなくなった布から洋服を作成・利用することなどが挙げられる。ダウンサイクルとは、本来の使用価値がなくなったものについて、本来の利用価値よりも価値は低いが、違う仕方で利用すること。使わなくなった洋服を雑巾として使うことなどが一例。

「CRUST Group」は、「2030年までに世界全体の食品ロスの1%を削減する」という目標にフォーカスしている。その目標達成のために、自社商品にこだわらず、さまざまな企業と積極的にコラボレーションしており、日本では「AMAN TOKYO」や、「メゾンカイザー」などの世界的なビッグブランドとコラボレーションした商品を開発・販売している。ビール消費者には、CRUSTのビールを飲むことで、SDGsに間接的に貢献できる、という新たな消費の選択肢が提示されたのだ。

「アップサイクルビール」という新潮流と、そこに関わる起業家、ビジネスパーソンが、これからの日本、ひいては世界をどのように変えていくのか。さらなる新潮流が出てくるのか。これからのビール史にも目が離せない。

ご協力いただいた方

端田 晶(はしだ あきら)

作家・ビール文化研究家。カラスカー企画代表。1955年、東京出身。慶應大学卒業。ヱビスビール記念館館長、サッポロビール文化広報顧問などを歴任。ビールや酒に関する著書多数。「日本ビール検定」の作問・監修、NHK「知恵泉」「美の壺」等の出演、新聞社等での講演、三遊亭兼好師の独演会での「ビール漫談」披露など幅広く活動。著書を原作とした映画『日本の麦酒歴史』はネットで公開中。近刊は馬越恭平の伝記小説『負けず 小説・東洋のビール王』。

CRUST JAPAN株式会社

シンガポール発。食品ロスのアップサイクルを行うフードテック企業。2021 年 2 月に日本法人を設立。日本国内のまだ食べられるにも関わらず廃棄される 予定の食材「食品ロス」をおいしい食品にアップサイクルし生まれ変わらせることで、持続可能性を高め、SDGs に貢献。グループ全体で2030 年までに世界中の食品ロスを 1%削減することを使命とする。

公式サイト